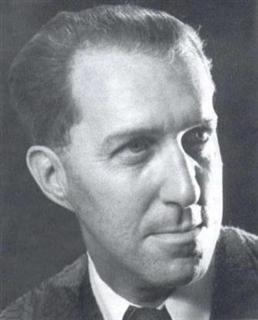

Esbozo biográfico de la vida y obra de Carlos Borbolla Téllez, escrito por su sobrino Juan F. Chávez Borbolla.

Carlos Borbolla nació en Manzanillo el 1ro de febrero de 1902, era el noveno y menor de los hijos de Francisco Borbolla García, comerciante español establecido en la ciudad, y de Carolina Téllez de ciudadanía cubana.

Carlos Borbolla nació en Manzanillo el 1ro de febrero de 1902, era el noveno y menor de los hijos de Francisco Borbolla García, comerciante español establecido en la ciudad, y de Carolina Téllez de ciudadanía cubana.

Su apellido permanece estrechamente vinculado a una tradición familiar iniciada por su padre con la introducción de órganos en Manzanillo y zonas aledañas durante la segunda mitad del siglo XIX.

Su vida fue la de un creador, constructor de órgano, compositor e investigador de nuestras raíces musicales. Su catálogo musical alcanza casi 500 obras escritas, en su mayoría para piano, piezas clásicas, oberturas, vals, etcétera. Desde muy joven aprende a “marcar” las piezas de cartón para órganos, así como la reparación, reconstrucción, fabricación y perfeccionamiento de este instrumento musical hasta conducirlo a lo que es hoy el típico “Órgano Oriental”.

Un mérito singular de Carlos Borbolla, relacionado con la música, aunque no de órgano, fue su capacidad para la composición que incluye sones, congas, rumbas, danzas, piezas para canto y piano, y orquestas de cuerdas; así como piezas didácticas para principiantes, las cuales poseen fuertes rasgos folklóricos.

En 1927 marcha a París a cursar estudios serios de música, durante tres años estudia con Pierre Lucas el piano y recibe clases de armonía y composición con Louis Aubert, quien le recomienda abundar en la obra de Falla, Albéniz y de otros autores del llamado Nacionalismo Español. A los dos años de estar en París edita sus “Cuatro Sones Cubanos”, los cuales causan admiración entre notables músicos de la época, aunque poco tenían estas piezas del verdadero Son Oriental, debido a la ausencia del Bajo anticipado, sobre ellos señalaría Emilio Grenet, “[…] que sones fueron porque su autor recordaba que en Cuba se le llamaban así a todas las composiciones ejecutadas por las «bungas» o conjuntos campesinos (pequeños conjuntos musicales típicamente de Manzanillo), pero lo que sí presentaban era la síncopa cubana, lo cual le daba un aliento muy nuestro”.

Estos sones marcaron su carrera compositiva creando una escuela, pues su estilo novedoso rompía con la escritura que se desprendía de Ignacio Cervantes en una proyección diferente de lo cubano. Navarro Luna, gran amigo de Carlos, decía: “Lo mejor de sus escrituras eran precisamente esos sones para órganos. En verdad, ya mucho de esos sones para órganos poseían bastante de las características del oriental. Y entre las 36 elaboradas para piano, por lo menos la mitad, presentan el Bajo anticipado. Están hechos en esa fórmula que lo fascinaba por su originalidad, belleza e ímpetu sonero”.

Sobre Carlos Borbolla decía también Alejo Carpentier en su libro La música en Cuba, en la edición publicada en México en 1945:

[…] constituye el caso más extraordinario de la música cubana contemporánea. Todo es singular y digno de atención en este compositor, su formación, su trayectoria al margen de los itinerarios propuestos al artista criollo, su vida, sus actividades, su obra.

El descubrimiento de unos sones para piano publicados en París, sin fecha, pero con dedicatorias que situaban evidentemente su composición entre 1924 y 1928, produjo a Hilario González, a Julián Orbón y a Edgardo Martín, una honda impresión. Esos sones tenían título más o menos literarios –Con un viejo tres, Allá en Oriente, La Ma Teodora, etc.– que hubieran podido hacer temer la presencia del “morceou de goneros” del tipo de los muchos que publicó un Ernesto Lecuona, por ejemplo. Pero la más somera lectura de esas piezas revela la presencia de un compositor muy seguro de sí mismo, para el cual la inspiración criolla estaba muy lejos de constituir un mero elemento pintoresco. Su escritura pianística formada sin dudas a la sombra de los músicos franceses de la etapa de 1910-1920, se evadía ya por sí sola, de un estilo marcado por la asimilación y evolución de los procedimientos impresionistas.

En los últimos de esos cuatro sones aparecían rasgos que sólo veríanse más tarde, en obras de los discípulos y seguidores de Falla. Nada se sabía del autor de esas piezas, ni siquiera si estaba vivo o era cubano, ya que nunca había hecho esfuerzo alguno por manifestar su existencia en la isla. Por fin se localizó en la ciudad de Manzanillo, donde Julián Orbón descubrió su obra actual en 1945.

En esta copiosa producción, los sones presentan un interés particularísimo. Muchos constituyen verdaderas tocatas en que lo cubano es expresado, sin esfuerzo alguno, con procedimiento de escritura clásica… Pero nada existe, en esta obra, que me suena a cubano en el modo más inequívoco. En este lugar se encuentra la gran virtud de Carlos Borbolla: transformar en materia propia todo lo que toca, expresándose en criollo […]*

En 1930 regresa a Manzanillo sin culminar sus estudios y se dedica a la construcción de órganos junto a sus hermanos Francisco y Joaquín, a afinar pianos y a especializarse en la ebanistería, comienza a escribir música para los cartones de órganos y de sus muchas “organerías” (como él las llamaba), surgen números tan nombrados como “El Jorocón”, “Pimienta”, “El Cocalito”, “La Palanca”, “El Gosón”, etcétera, los cuales han roto las barreras del tiempo y se escuchan aún en nuestros días con gran preferencia por parte del público amante de escuchar y bailar con el órgano oriental.

Durante la segunda y tercera década, sextetos y tríos tenían muchos adeptos, incluso competían con los órganos –carentes de suficiente aire para interpretar piezas cubanas tan sumamente lentas como el Danzón–, de ahí que los Borbolla mandaran a construir un órgano a Francia a partir del plano realizado por Carlos, el cual resultó todo un triunfo. Estimulado por este resultado, Carlos continuó el perfeccionamiento con la ayuda de su hermano Francisco y la cooperación de la fábrica francesa. Así creó “La Rumba I” y posteriormente otros con el mismo estilo. Durante todo este proceso estuvo presente una búsqueda de timbres que se adecuaran a las características de la música folklórica cubana, muy diferente a la europea, en el empeño se hizo más nacional este instrumento.

Después de 1948, el taller de Carlos en Manzanillo se convirtió en un cenáculo artístico, donde el anfitrión alentaba al disfrute de la música en gratas tertulias hasta avanzada la madrugada. En una de estas tertulias hubo de interpretar al piano una pieza que le llevó el poeta Manuel Navarro Luna y que resultó ser “La Internacional”, siendo interpretada por primera vez en Manzanillo por Carlos Borbolla.

El 20 de diciembre de 1951, se traslada para La Habana donde fija su residencia y comienza su proyecto de pedagogía musical en estrecha vinculación con los conservatorios de La Habana. Durante esta etapa fecunda surgen los cincoCuadernos de Rítmicas Cubanas a fin de tratar la enseñanza del sincopado, de presencia constante en nuestra música cubana, así como infinidad de piezas para instrumentos musicales y el proyecto que más le hubo de apasionar, la confección de una Enciclopedia de la Música. Sobre los Cuadernos de Rítmicas Cubanas, consideraba su autor que era su mayor aporte cultural, más que su obra para diversos instrumentos y más que sus organerías.

Carlos Borbolla dentro de su modestia guardaba gran cantidad de peticiones sin responder por él, formuladas por diferentes publicaciones especializadas extranjeras a fin de que escribiera sobre el tema, expresando sobre tal dejación “no he trabajado buscando honores, lo único que me interesaba es ofrecer mi obra a mi país. Todo lo que he hecho es pensando en Cuba”. Así de modesto y sencillo era este poco conocido compositor y popular organista de profunda raíz cubana que supo trasladarla a su obra y a su forma de actuar.

Hasta los últimos años de su existencia se le ve laborando incansablemente de la mañana a la tarde, en su habitación la máquina de escribir siempre tiene una hoja de papel en su rodillo, esperando las anotaciones, tanto de música como las de reseñas de hechos olvidados por la mayoría, pero atesorando en su prodigiosa memoria sobre su querido y nunca olvidado Manzanillo, de esta forma surge otra faceta de su vida que es poco conocida, la de historiador de su ciudad natal y que queda plasmada en su libro, aún inédito Estampas de Manzanillo. Ese Manzanillo, al cual regresaría por breves horas al cabo de casi 34 años y contando ya con más de 80 años de edad, invitado a una celebración de la Semana de la Cultura Manzanillera, donde se le hubo de rendir un merecido homenaje.

En estas Estampas de Manzanillo, unas 45 aproximadamente, se refleja el gran amor que sentía por la ciudad que le vio nacer, a sus costumbres, sus casas, dando una visión al igual que en su música de órgano sobre ello, ya que esta música era inspirada en personajes conocidos de Manzanillo, ejemplo: “El Jorocón”, “El Gozón”, “El Chenene”, entre otros. Todo esto lo hace con el único fin de que Manzanillo cuente con un modesto homenaje suyo a su cultura y al conocimiento de las nuevas generaciones que van surgiendo en su nunca olvidada tierra natal.

Carlos Borbolla Téllez, fallece en su casa del Cotorro en La Habana un jueves 12 de abril de 1990, a los 88 años de edad, mientras la música continuaba bulliciosa entre sus manos, creciendo en partituras, que alineadas unas junto a otras, esperan su sitio en el atril de la historia musical cubana, como testimonio de admiración, recordación y espeto a ese que fuera constructor de órgano, compositor, historiador e investigador musical y cultural.

Bibliografía Mínima:

1.-Apuntes de Carlos Borbolla y familia.

2.-Borbolla, Carlos. Estampas Manzanilleras. Inédito.

3.-Carpentier, Alejo. La música en Cuba. México, 1945.

4.-Revista de la Biblioteca Nacional, No. 4, octubre-diciembre de 1966.

5.-Revista Revolución y Cultura. Edición 119 de 1982.

6.-Periódico La Demajagua, 8, 15 y 22 de julio de 1990.

Nota: En las reediciones de 1979 y 1989, lamentable e inexplicablemente, se ha omitido el capítulo final del libro de Carpentier donde se mencionaba como algo excepcional la obra de Carlos Borbolla y la de Julián Orbón.

Fecha de publicación en Enciclopedia Manzanillo: 2007.